摘要]目的 探究盆底肌肉训练在女性盆底功能障碍性疾病中的临床康复效果。方法 选择 2018 年 7 月 1 日~2019 年12 月 31 日于沈阳市妇幼保健院接受治疗的 100 例女性盆底功能障碍性疾病患者作为研究对象, 依据随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组各 50 例。对照组仅接受常规康复措施,观察组在对照组的基础上采用盆底肌肉训练。比较两组的盆底肌电活动评分、盆底肌力正常情况及生活质量评分。结果 观察组的盆底肌电活动评分、肌肉肌力正常率、生活质量评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 对女性盆底功能障碍性疾病患者采取盆底肌肉训练具有显著的临床康复效果,能提高盆底肌电活动,促进盆底肌肉的肌力恢复正常,从而提高其生活质量。

[关键词]盆底肌肉训练;女性盆底功能障碍性疾病;盆底肌电活动;肌肉肌力;康复效果

[中图分类号] R714 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721(2021)3(b)-0099-03

女性盆底功能障碍性疾病是妇科常见的疾病,发病机制为盆底支持系统受到损伤,导致各项盆底组织器官的位置、功能出现异常。该病多见于产后妇女或者绝经期女性,根据症状不同可分为压力性尿失禁、盆腔器官脱垂等,对女性的生活质量有严重影响[1-2]。目前,女性盆底功能障碍性疾病多采取手术治疗,对患者创伤较小,疗效比较明显。近年来,临床针对术后患者进行盆底肌肉训练,可进一步提高手术治疗的效果,盆底肌肉的恢复更加明显,逐渐成为术后康复阶段的重要干预措施[3-5]。本研究旨在探究盆底肌肉训练在女性盆底功能障碍性疾病中的临床康复效果,现报道如下。

1、资料与方法

1.1 一般资料

选择 2018 年 7 月 1 日~2019 年 12 月 31 日于沈阳市妇幼保健院接受治疗的 100 例女性盆底功能障碍性疾病患者作为研究对象,依据随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组各 50 例。对照组中,年龄23~52 岁,平均(41.7±3.3)岁;尿失禁 22 例,子宫脱垂17 例,尿失禁合并子宫脱垂 11 例。观察组中,年龄24~53 岁,平均(41.8±3.4)岁;尿失禁 21 例,子宫脱垂16 例,尿失禁合并子宫脱垂 13 例。两组患者的年龄、疾病类型等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:①患者均具有尿失禁或者子宫脱垂的症状,且符合女性盆底功能障碍性疾病的诊断标准[6];②盆底肌肉肌力检测 0~Ⅱ级;③本研究经医院医学伦理委员会批准,患者和家属了解本次研究内容,并同意参与。排除标准:①泌尿系统、盆腔感染性疾病;②盆腔曾 经 历 外 伤、手 术;③高 血 压、心 脏 病 等 基 础 疾 病;④神志不清,无法配合研究。

1.3 方法

对照组实施常规康复措施:康复知识健康教育、常规体操训练等。观察组则在对照组的基础上进行盆底肌肉训练,主要内容如下。①制订训练计划:专职护理人员评估患者盆底生理状态,并介绍盆底肌肉训练的方法、重要性等,提高患者训练的配合度。②肌肉力量训练:患者进行肌肉训练前需排空膀胱,训练时采取平卧位,双腿呈屈曲状态并分开,缓慢收紧盆底肌肉,然后放松。吸气时收缩尿道、会阴及肛门部位,持续 3~5 s,呼气时放松,连续进行 2 组后快速收缩放松 5 次,重复整套动作,每次训练 15 min,3 次/d, 之后根据患者的恢复情况增加时间、次数。③电刺激、生物反馈治疗:护理人员把治疗仪的电极片贴在患者两侧的髂前上棘和下腹部,采取电刺激、生物反馈结合方法对患者进行治疗,每次治疗时间为 20~30 min,1 周 2 次。④阴道锤体锻炼:护理人员将阴道锤放入阴道内并嘱其夹住,持续时间不短于 10 min,1 次/d, 之后根据患者情况逐渐延长。两组患者均持续干预 3 个月。

1.4 观察指标及评价标准

观察并记录两组患者干预前后盆底肌电活动评分、干预后盆底肌力正常情况及生活质量评分。盆底肌电活 动评分观察 时 间 为 干 预 前、干 预 后3个月,评分越高表示效果越好。肌力检测结果依据为肌肉收缩质量、 保持时间、收缩次数,共分为 6 级,<Ⅲ级属于异常,评价标准如下。①0 级:肌肉无收缩;②Ⅰ级:肌肉颤动、仅收缩 1次,且维持时间不超过 1 s;③Ⅱ级:肌肉收缩不完全,收2 次,且维持时间均不超过 2 s;④Ⅲ级:肌肉完全收缩,但无法对抗阻力,收缩 3 次,且维持时间均不超过 3 s;⑤Ⅳ级:肌肉完全收缩,可对抗轻微阻力,收缩4 次,且维持时间可达 4 s;⑥Ⅴ级:肌肉完全收缩,可持续对抗阻力,收缩 5 次,且维持时间可达 5 s 以上。肌力正常=Ⅲ级+Ⅳ级+Ⅴ级。干预后生活质量评分应用《生活质量综合评定全卷评分表》(GQOLI74)进行评价,评价内容主要从躯体功能、心理功能、社会功能、物质功能四方面进行,每项满分为 100 分,分数越高提示生活质量越好。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析, 计量资料用均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用 t 检验;计数资料采用率表示,组间比较采用 χ2 检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2、 结果

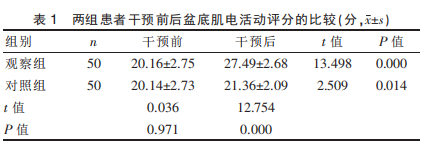

2.1 两组患者干预前后盆底肌电活动评分的比较干预前,两组患者的盆底肌电活动评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的盆底肌电活动评分均高于干预前,且观察组患者的盆底肌电活动评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表 1)。

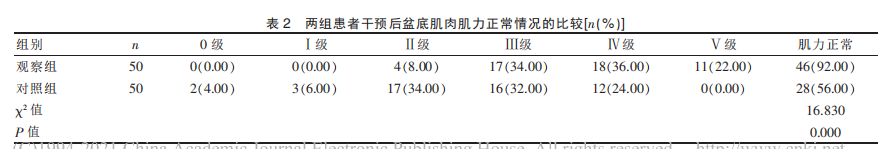

2.2 两组患者干预后盆底肌肉肌力正常情况的比较干预后,观察组患者的盆底肌肉肌力正常率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表 2)。

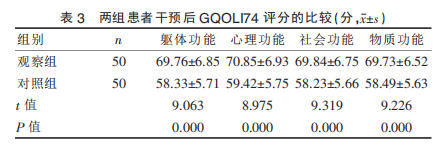

2.3 两组患者干预后 GQOLI74 评分的比较干预后, 观察组患者的 GQOLI74 评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表 3)。

3、 讨论

盆底是由多层肌肉、筋膜、韧带组成封闭的软组织,具有承托、保持盆腔脏器正常位置的作用,从而维持每个平面的肌肉、韧带、器官的正常解剖结构、生理功能及作用[6-8]。该病发病与年龄、阴道分娩的损伤、产褥期恢复不佳及长期腹压增加等因素有关,患者多出现漏尿、盆腔器官脱垂等症状,严重时可出现性功能障碍,对女性的身体、心理均造成严重的影响[9-11]。以往临床常采取手术方法治疗女性盆底功能障碍性疾病,使移位的器官恢复至正常的位置,从而缓解患者的症状,具有一定效果。近年来的诸多研究发现[12-14],术后配合进行盆底肌肉训练,能进一步提高治疗的效果。

本研究结果显示,进行盆底肌肉训练的观察组,其盆底肌电活动、 肌肉肌力正常率、GQOLI74 评分均高于常规干预的对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。这一研究结果与李海虹[15]2018 年的研究结果一致,该研究发现,盆底肌肉训练后,患者的盆底肌力、功能均有明显改善。提示女性盆底功能障碍患者实施盆底肌肉康复性训练,能有效地增强盆底肌肉的肌力,改善患者子宫脱垂、尿失禁的症状,提高患者的康复效果,改善预后的生活质量。盆底肌肉训练是目前临床应用比较广泛的辅助干预措施,不但效果比较好,干预成本还非常低,而且训练方法简便,在医院、家中的任何地方均可顺利进行,容易被患者接受。该干预措施还能作为患者长期、持续性的训练方式,使治疗得到有效的延续[16-20]。盆底肌肉训练的主要目的是增强盆肌肉的收缩力,延长收缩的持续时间,通过有意识、有规律的反复进行的相关肌群的收缩锻炼,达到增强肌肉肌力的目的, 以将移位的组织恢复到正常位置,提高控尿能力,改善内脏下垂的临床症状,对改善患者的预后有积极的作用[21-23]。

综上所述,对女性盆底功能障碍性疾病患者采取盆底肌肉训练具有显著的康复效果,能提高盆底肌电活动,促进盆底肌肉的肌力恢复正常,从而提高女性患者的生活质量。

(陈静思 沈阳市妇幼保健院产科, 辽宁沈阳 110014 收稿日期:2020-09-15)

[参考文献][1]冯立雪.早期盆底康复训练改善产后盆底功能障碍性疾病的效果观察[J].中国民康医学,2019,31(9):77-79.[2]张瑜,朱春兰,游丽娇,等.生物反馈电刺激联合盆底肌肉训练对自然分娩初产妇产后早期盆底功能障碍性疾病的临床疗效分析[J].中国医学前沿杂 志(电 子版),2020,12(6):70-73.[3]袁莉敏,李蕾,刘冬霞,等.盆底肌肉训练对女性盆底功能障碍性疾病的康复效果研究[J].现 代 医 药 卫 生,2020,36(6):918-919.[4]胡燕琴.盆底肌肉训练对盆底功能障碍性疾病患者盆底功能及生活质量的影响[J].当代医学,2019,25(13):157-158.[5]杨英兰,徐宁,刘梅,等.心理干预联合盆底肌肉训练治疗盆底功能障碍性疾病的疗效观察[J].国际生殖健康/计划生育杂志,2019,38(2):108-112。[6]朱兰,郎景和.女性盆底功能障碍性疾病[M].北京:人民军医出版社,2008.[7]王 志 华,陈 丽 清,郭 艳.盆底肌肉康复训练联合盆底重建术治疗盆底功能障碍性疾病[J].牡 丹 江 医 学 院 学 报,2019,40(2):79-80.[8]夏雨,曹红莲.生物反馈结合盆底康复训练对子宫切除妇女盆底功能障碍性疾病的效果分析[J].实 用 医 药 杂 志,2020,37(3):243-245.。。。。。。。。。(略) 注:部分资料和文章来源于网络,并不完全代表本公司观点,如有侵权请及时联系后台删除。

关闭返回

关闭返回